Anévrisme aortique après 60 ans : comprendre les symptômes et la prise en charge

L'anévrisme aortique représente une préoccupation majeure dans la santé des personnes âgées de plus de 60 ans. Cette pathologie, caractérisée par une dilatation anormale de l'aorte, affecte particulièrement les hommes et nécessite une surveillance attentive.

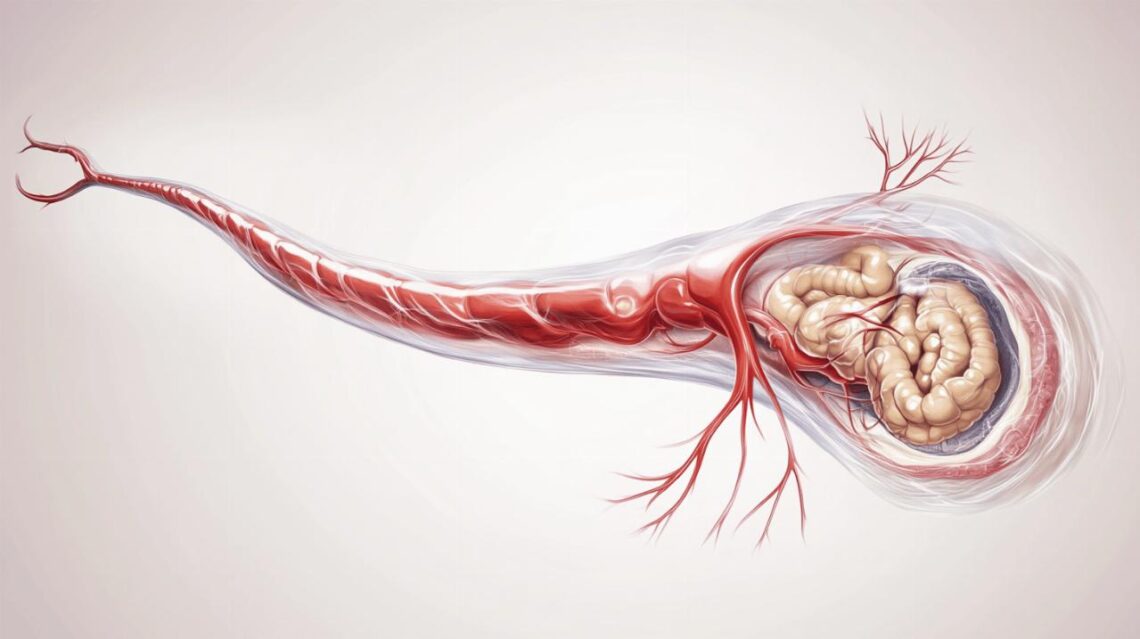

Définition et anatomie de l'anévrisme aortique

Un anévrisme aortique se manifeste lorsque le diamètre de l'aorte dépasse 3 centimètres. Cette affection, touchant entre 0,4 et 7,6% de la population, se révèle trois fois plus fréquente chez les hommes.

La structure de l'aorte et ses fonctions essentielles

L'aorte, artère principale du corps humain, assure la distribution du sang oxygéné vers les organes. Cette artère majeure, dotée d'une paroi résistante, supporte en permanence une pression artérielle élevée pour maintenir la circulation sanguine.

Le mécanisme de formation d'un anévrisme aortique

La formation d'un anévrisme résulte d'un affaiblissement progressif de la paroi aortique. Cette dégradation entraîne une dilatation locale, créant une zone fragilisée susceptible de s'élargir. La croissance moyenne d'un anévrisme atteint environ 10% par an, certains évoluant rapidement tandis que 20% restent stables.

Les facteurs de risque et les causes de l'anévrisme aortique

L'anévrisme aortique constitue une affection sérieuse touchant majoritairement les hommes après 60 ans. La prévalence se situe entre 4 et 8% chez les hommes et 1 à 3% chez les femmes dans cette tranche d'âge. Cette dilatation anormale de l'aorte résulte d'une combinaison de facteurs qu'il est nécessaire d'identifier pour une meilleure prise en charge.

Les facteurs génétiques et héréditaires

Les antécédents familiaux représentent un élément déterminant dans le développement d'un anévrisme aortique. Les personnes ayant des parents au premier degré atteints présentent un risque accru. Certaines maladies génétiques comme le syndrome de Marfan, le syndrome d'Ehlers-Danlos ou la polykystose rénale augmentent la probabilité de développer cette pathologie. La surveillance médicale s'avère primordiale pour les patients présentant ces prédispositions génétiques.

Les habitudes de vie et conditions médicales associées

Le tabagisme est reconnu comme un facteur majeur dans le développement des anévrismes aortiques. L'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète et l'excès de lipides constituent d'autres facteurs significatifs. Les hommes âgés de plus de 65 ans ayant un passé de fumeur nécessitent un dépistage par échographie abdominale. Cette mesure préventive s'inscrit dans une stratégie globale de réduction de la mortalité liée aux anévrismes aortiques. La modification des habitudes de vie reste une approche essentielle dans la prévention de cette pathologie.

La détection et les manifestations de l'anévrisme aortique

L'anévrisme aortique représente une dilatation anormale de l'aorte dans l'abdomen. Cette pathologie affecte particulièrement les hommes après 60 ans, avec une fréquence de 4 à 8% contre 1 à 3% chez les femmes. La détection précoce s'avère essentielle car le risque de rupture augmente avec la taille de l'anévrisme, pouvant atteindre 20 à 40% pour les diamètres dépassant 70 mm.

Les signes cliniques à surveiller après 60 ans

L'anévrisme aortique reste généralement silencieux jusqu'à sa rupture. Une surveillance accrue s'impose face à des douleurs abdominales intenses, une syncope, une pâleur ou une moiteur. L'attention doit être redoublée chez les personnes présentant des facteurs de risque tels que le tabagisme, un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle ou une athérosclérose. La croissance moyenne d'un anévrisme se situe autour de 4 mm par an pour les diamètres entre 40 et 50 mm.

Les examens médicaux pour le diagnostic

Le diagnostic repose sur plusieurs examens spécifiques. L'échographie doppler artérielle constitue l'examen de référence pour le dépistage et la surveillance régulière. L'angioscanner intervient avant la mise en place d'un traitement, offrant une vision détaillée de l'anévrisme. L'angio-IRM peut également être utilisée comme technique d'imagerie complémentaire. Un suivi régulier par échographie ou scanner s'impose lorsque le diamètre reste inférieur aux seuils critiques de 50 mm chez les femmes et 55 mm chez les hommes.

Les options thérapeutiques et le suivi médical

La prise en charge d'un anévrisme aortique repose sur des choix thérapeutiques adaptés à chaque patient. Les traitements sont déterminés selon différents facteurs comme le diamètre aortique, la vitesse de croissance et l'état général du patient.

La prise en charge d'un anévrisme aortique repose sur des choix thérapeutiques adaptés à chaque patient. Les traitements sont déterminés selon différents facteurs comme le diamètre aortique, la vitesse de croissance et l'état général du patient.

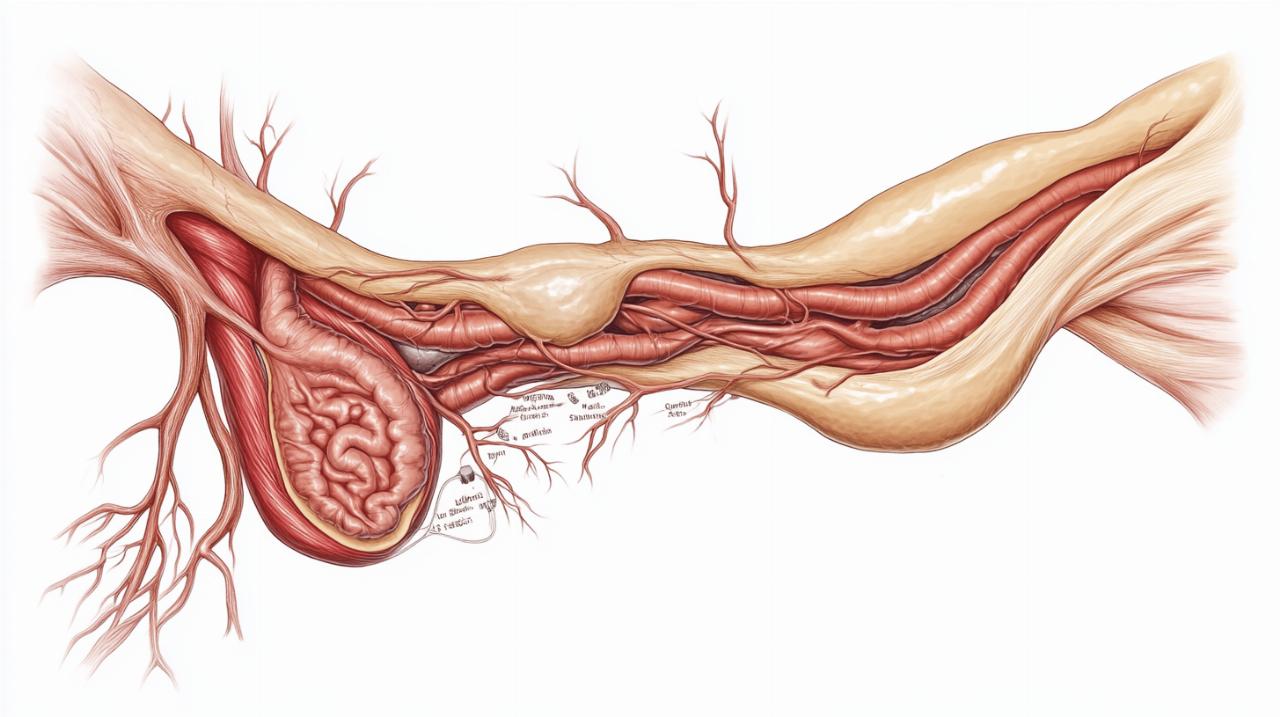

Les différentes approches chirurgicales disponibles

La chirurgie classique constitue une option thérapeutique établie. Cette intervention nécessite une ouverture de l'abdomen pour remplacer la partie dilatée de l'aorte par une prothèse. Le patient reste hospitalisé environ une semaine avec une période de convalescence estimée à deux mois. L'alternative moderne est le traitement endovasculaire, pratiqué dans 70 à 80% des cas. Cette technique mini-invasive consiste à insérer une endoprothèse par les artères fémorales. Elle présente l'avantage d'une hospitalisation réduite à 3-4 jours et une convalescence de 2 à 3 semaines.

Les recommandations pour le suivi à long terme

La surveillance régulière est essentielle après une intervention. Pour les patients ayant bénéficié d'un traitement endovasculaire, un suivi semestriel est requis durant les deux premières années, suivi d'un contrôle annuel. Les examens de surveillance incluent l'échographie Doppler artérielle et l'angioscanner. Une attention particulière est portée aux endofuites de type I qui nécessitent systématiquement une intervention complémentaire. Cette surveillance étroite permet d'identifier rapidement les éventuelles complications et d'adapter la prise en charge si nécessaire.

La prévention et les mesures de surveillance régulière

La surveillance médicale des anévrismes aortiques représente un enjeu majeur pour les patients de plus de 60 ans. Cette pathologie, qui affecte entre 0,4 et 7,6% de la population, nécessite un suivi rigoureux et adapté. La fréquence est particulièrement élevée chez les hommes après 60 ans, avec une prévalence de 4 à 8%, contre 1 à 3% chez les femmes.

Les méthodes de dépistage précoce par échographie

L'échographie abdominale constitue l'examen de référence pour la détection des anévrismes aortiques. Cette technique non invasive permet un diagnostic fiable et une surveillance précise de l'évolution du diamètre aortique. Le dépistage systématique est particulièrement recommandé pour les hommes de 65 à 75 ans ayant des antécédents de tabagisme. Les examens échographiques réguliers permettent de mesurer la progression de la dilatation, sachant que la croissance moyenne d'un anévrisme est d'environ 4 mm par an pour les diamètres entre 40 et 50 mm.

Les recommandations pour limiter la progression de l'anévrisme

La prise en charge préventive repose sur plusieurs actions essentielles. L'arrêt du tabac constitue une priorité absolue, le tabagisme étant un facteur majeur d'aggravation. La surveillance doit être adaptée à la taille de l'anévrisme : un suivi semestriel est préconisé pour les deux premières années, suivi d'un contrôle annuel. Pour les anévrismes de petite taille, le risque de rupture reste faible (inférieur à 1% pour les diamètres inférieurs à 40 mm). Les patients doivent maintenir un mode de vie sain et contrôler leurs facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et le cholestérol.

La qualité de vie et l'accompagnement des patients

La vie avec un anévrisme aortique après 60 ans nécessite une attention particulière et un suivi médical régulier. La prise en charge globale intègre plusieurs aspects essentiels pour maintenir une bonne qualité de vie tout en minimisant les risques liés à cette condition.

L'adaptation du mode de vie au quotidien

L'adaptation du mode de vie représente un élément fondamental dans la gestion d'un anévrisme aortique. Les patients doivent adopter une hygiène de vie adaptée en arrêtant le tabac, facteur majeur de risque. La pratique d'une activité physique modérée, sous contrôle médical, reste recommandée. Un suivi régulier par échographie permet de surveiller l'évolution du diamètre aortique. La fréquence des examens s'ajuste selon la taille de l'anévrisme, avec une surveillance plus rapprochée pour les anévrismes proches des seuils d'intervention chirurgicale.

Le rôle du soutien familial et médical

L'accompagnement médical s'organise autour d'une équipe pluridisciplinaire comprenant chirurgiens vasculaires et médecins spécialistes. Les rendez-vous médicaux réguliers permettent d'évaluer l'évolution de l'anévrisme et d'adapter les traitements. Le soutien des proches joue un rôle significatif dans le parcours de soins. La famille aide à maintenir une surveillance active et participe à la reconnaissance des signes d'alerte nécessitant une consultation rapide. Une communication claire entre le patient, sa famille et l'équipe médicale facilite la prise en charge et améliore les résultats du traitement.